大神神社

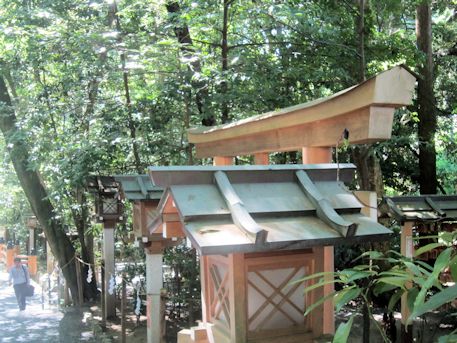

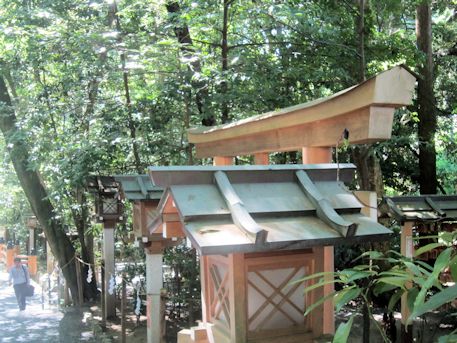

大神神社 大神神社の鳥居!五角形の笠木

大神神社の三ツ鳥居はつとに有名ですが、その他の鳥居にも注目してみました。鳥居は神明系と明神系の2種類に大別されますが、大神神社の各鳥居は明神系に属します。質素で直線的な神明系に対し、装飾性に富んだ鳥居です。夫婦岩の鳥居。二本の立柱の上に、横...

大神神社

大神神社  大阪観光

大阪観光  奈良観光

奈良観光  宴会 同窓会

宴会 同窓会  奈良の仏像ガイド

奈良の仏像ガイド  奈良観光

奈良観光  古事記 日本書紀 万葉集

古事記 日本書紀 万葉集  奈良観光

奈良観光  館内案内

館内案内  奈良観光

奈良観光