奈良観光

奈良観光 斑鳩町の赤染井『三井の井戸』

法輪寺の北西方向に井戸があります。聖徳太子が掘ったとも伝わる井戸で、「赤染井(あかぞめい)」「三井の井戸」として国史跡に指定されています。レンガのような塼(せん)を施した特殊な構造で知られ、三井の集落の中にひっそりと佇んでいました。三井の井...

奈良観光

奈良観光  奈良観光

奈良観光  奈良観光

奈良観光  奈良観光

奈良観光  マーケティング

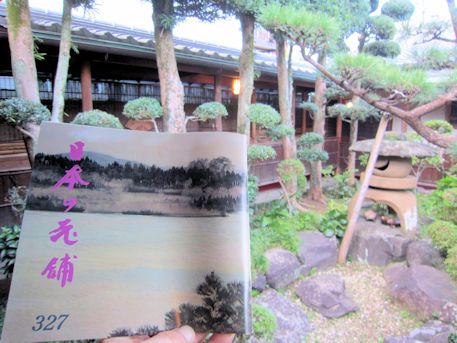

マーケティング  大神神社結婚式 披露宴

大神神社結婚式 披露宴  大神神社結婚式 披露宴

大神神社結婚式 披露宴  大神神社結婚式 披露宴

大神神社結婚式 披露宴  大神神社結婚式 披露宴

大神神社結婚式 披露宴  大神神社結婚式 披露宴

大神神社結婚式 披露宴