奈良観光

奈良観光 中宮寺菩薩半跏像の微笑!最古の尼寺

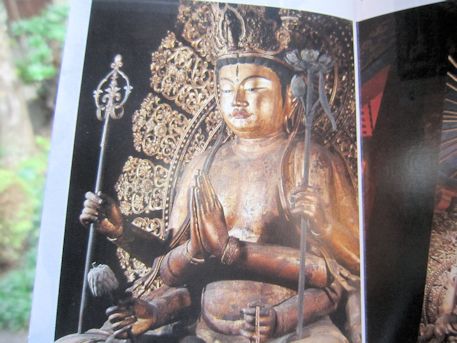

国宝仏の菩薩半跏像で知られる中宮寺。聖徳太子が母・穴穂部間人皇后(あなほべのはしひとこうごう)のために建立した尼寺です。鵤尼寺(いかるがにじ)とも称され、法隆寺夢殿の北東に位置しています。中宮寺本堂。頑丈そうなコンクリート造りの本堂で、昭和...

奈良観光

奈良観光  奈良観光

奈良観光  奈良観光

奈良観光  奈良観光

奈良観光  奈良観光

奈良観光  奈良観光

奈良観光  奈良観光

奈良観光  奈良観光

奈良観光  奈良観光

奈良観光  奈良観光

奈良観光