大正楼料理

大正楼料理 舌で繋がる今昔!古代食のニレ粉と醤酢

奈良県ビジターズビューロー企画・監修のウォーキングツアー。この度、9月半ばに催される『大和名所図会で巡る万葉の故地』の会食会場にお選び頂きました。万葉集に出てくる食材を使った昼食を依頼され、幾つかの試作品を作ってみました。ニレ粉。ニレ粉とは...

大正楼料理

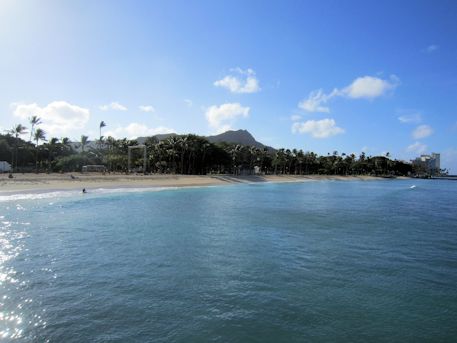

大正楼料理  ハワイ観光

ハワイ観光  ハワイ観光

ハワイ観光  ハワイ観光

ハワイ観光  ハワイ観光

ハワイ観光  ハワイ観光

ハワイ観光  ハワイ観光

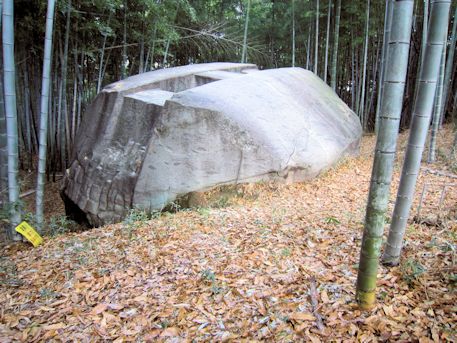

ハワイ観光  奈良観光

奈良観光  奈良観光

奈良観光  奈良観光

奈良観光